Trajetórias interrompidas reaparecem em letras trêmulas e expõem um país que empurrou gerações a aprender a ler na vida adulta.

Por Karen Cardial

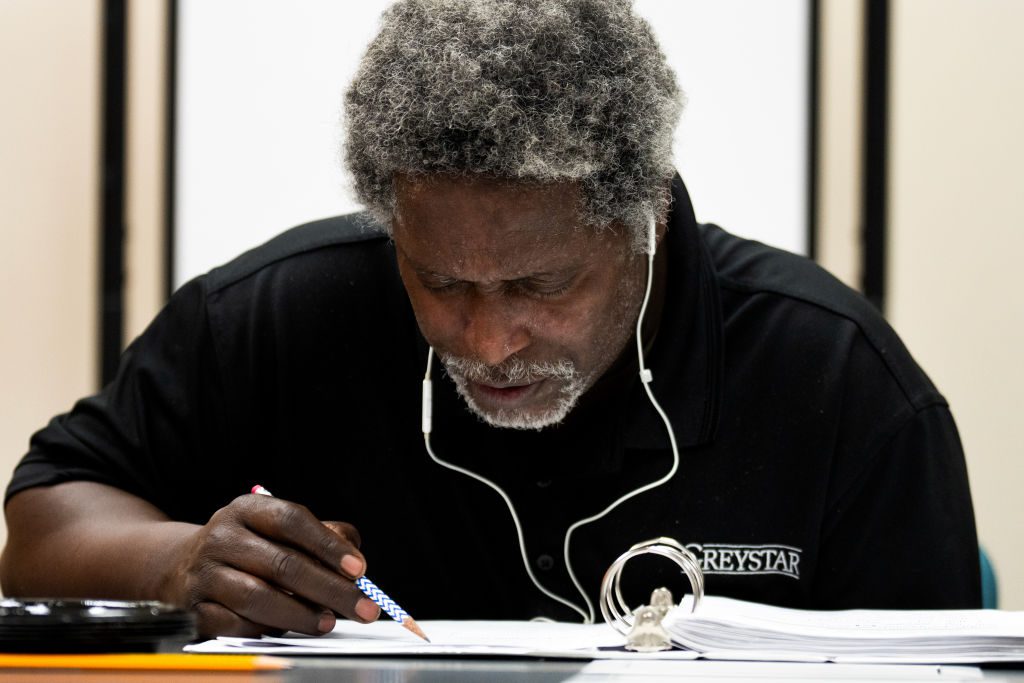

Poucos lugares condensam tantas camadas da história recente do Brasil quanto uma turma de Educação de Jovens e Adultos. Na EMEF João Ruffino, em Santa Gertrudes (SP), uma sala de EJA reúne estudantes de 45 a 65 anos que voltaram à escola depois de uma vida inteira de trabalho, migração e responsabilidades familiares. São homens e mulheres que cresceram no campo, em cidades pequenas do Ceará, de Sergipe, Minas Gerais e do interior paulista. Hoje, em geral, são avós, trabalhadores afastados por enfermidade, moradores de bairros populares. Em comum, carregam o mesmo incômodo: passaram anos pedindo a alguém que lesse o que aparecia pelo caminho.

Tânia Pereira, pedagoga há quatro anos na rede municipal e há dois na EJA, acompanha esse retorno cotidiano. Ela percebe, nas histórias que escuta, padrões que se repetem: a escola não coube na infância porque a família precisava de mão de obra, porque o acesso era difícil ou porque a experiência foi marcada por vergonha e reprovações. A decisão de voltar, décadas depois, mistura um desejo antigo e necessidades concretas.

Entre quem ainda está em idade ativa no mercado de trabalho, a motivação passa diretamente pela sobrevivência. Em um município com forte presença de indústrias cerâmicas, ter o Ensino Fundamental completo ou o Ensino Médio deixou de ser diferencial para virar requisito. Eles chegam à EJA pressionados por editais internos, vagas que exigem curso técnico, anúncios de emprego que barram quem não concluiu determinadas etapas da escolarização.

“Eles falam muito de salário e de chance de crescer. Percebem que, sem estudo, ficam presos nas mesmas funções, enquanto quem tem mais escolaridade consegue um emprego melhor”, sintetiza Tânia.

Já entre os idosos, o retorno tem outro tom. Aparece menos a palavra “carreira” e mais expressões ligadas a coisas miúdas do cotidiano: assinar o próprio nome, reconhecer o ônibus, entender a placa da rua, ler sua Bíblia. Para muita gente, esse é o primeiro contato real com a possibilidade de “se virar” sem recorrer sempre ao olhar ou à leitura alheia.

“Os mais velhos chegam dizendo que querem parar de depender dos outros para decifrar qualquer coisa escrita, desde um bilhete até as orientações de um remédio”, conta a professora. “O sonho é simples e radical ao mesmo tempo: escrever o próprio nome e ler o que está nas próprias mãos.”

Há ainda um grupo que chega à EJA empurrado por outro tipo de exigência: a da reabilitação profissional. Trabalhadores afastados por enfermidade descobrem, em processos ligados ao INSS, que a permanência no emprego ou a mudança de função também dependerá da conclusão de etapas do Ensino Fundamental. A sala de aula, nesses casos, entra como peça de um percurso que envolve laudo médico, direitos trabalhistas e reorganização de vida.

“O sonho é simples e radical ao mesmo tempo: escrever o próprio nome e ler o que está nas próprias mãos.” (Tânia Pereira)

Quase todos chegam com a mesma sensação: estão “fora do tempo” para estudar. Reaprender a segurar a caneta, encarar o caderno em branco, lidar com letras que não obedecem à linha reacende, em muitos, memórias duras da escola que deixaram para trás. A timidez aparece em gestos mínimos, no medo de perguntar, na recusa em ler em voz alta, no cuidado excessivo em esconder o caderno quando alguém passa pela carteira.

“Eles chegam tímidos, pedindo desculpas antes de tentar, com medo de reviver a humilhação da infância”, relata Tânia.

A professora Sheila Coelho, mestre em Educação e coordenadora pedagógica do Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos (Cieja) Perus, na cidade de São Paulo, observa o mesmo movimento em turmas de idosos que acompanha há anos. Para ela, o corpo chega à sala de aula carregando uma história de exclusão que não ficou no passado. “Muitas dessas pessoas ouviram, na infância, que não eram capazes de aprender. Quando voltam idosas, o medo de errar está entranhado. Não é só aprender letra: é reaprender a confiar em si mesmas”, analisa.

“O corpo chega à sala de aula carregando uma história de exclusão que não ficou no passado.” (Sheila Coelho)

A própria organização da turma em Santa Gertrudes torna esse cenário mais sensível. A sala de EJA funciona de forma multisseriada (do 1º ao 4º ano): na mesma sala, estão estudantes que mal conseguem desenhar as primeiras letras, outros que já copiam palavras com esforço, alguns que acompanham pequenos textos. Essa convivência exige cuidado permanente com o modo de falar, de corrigir, de propor atividades.

Em vez de transformar a diferença em constrangimento, Tânia combina desde o início que a diversidade de níveis faz parte da turma e que ninguém está ali para medir quem sabe mais. Ela insiste para que quem já tem algum domínio da escrita ajude colegas que estão começando e vigia de perto os comentários que podem humilhar, mesmo sem intenção.

“Eu explico que cada um está em um ponto e que isso não é motivo de comparação. Se a fala fere, a pessoa desanima e não volta mais”, afirma. A palavra empatia, nas respostas dela, aparece mais ligada ao cuidado fino com a linguagem do que a qualquer discurso abstrato.

Tânia conta o caso de uma estudante que quase desistiu logo nas primeiras atividades. Diante da tarefa de copiar o alfabeto, sentiu a mão pesada, e as letras não saíram. No meio da aula, avisou que ia embora, convencida de que “não dava conta”.

“Eu explico que cada um está em um ponto e que isso não é motivo de comparação. Se a fala fere, a pessoa desanima e não volta mais.” (Tânia Pereira)

A professora, então, mudou o ritmo do trabalho: “Reduzi a quantidade de letras por dia, fui alternando cópia com atividades orais, desenhei linhas mais largas e comemorei cada palavra que ela escrevia no caderno”, relata. Um ano depois, a mesma estudante que queria ir embora já escrevia frases simples, acompanhava melhor as propostas da turma e arriscava-se a mostrar o caderno.

Essa experiência dialoga com o que Sheila aponta sobre as políticas públicas: em muitos sistemas, a permanência na EJA é limitada a poucos anos, independentemente da trajetória anterior. “Para quem ficou décadas afastado da escola, quatro anos podem ser só um começo. O corpo, a memória, a leitura e a escrita caminham em tempos diferentes”, observa. Pensar a alfabetização de idosos, segundo ela, exige aceitar tempos mais longos e caminhos menos lineares.

Na escola de Santa Gertrudes, a resposta institucional passa por um arranjo mais flexível. No fechamento do semestre, Tânia relata que chama cada estudante, mostra o que já foi conquistado, aponta o que ainda está frágil e discute a possibilidade de avançar de série ou permanecer mais tempo no mesmo ano. Em muitos casos, quem decide ficar é o próprio estudante, ciente de que precisa fortalecer conhecimentos básicos.

“Pensar a alfabetização de idosos exige aceitar tempos mais longos e caminhos menos lineares.” (Sheila Coelho)

O respaldo da coordenação pedagógica e da direção permite esse tipo de arranjo, em que repetir o primeiro ano deixa de ser castigo e passa a ser compromisso com a aprendizagem. A meta é que, ao chegar às etapas equivalentes ao 3º e ao 4º ano, os estudantes acompanhem os conteúdos de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia e Arte com autonomia mínima de leitura e escrita.

Enquanto isso, a sala se alimenta dos saberes que chegam com cada trajetória. Tânia cita estudantes que se chamam de “mateiros”, acostumados a encontrar água e plantas medicinais em regiões rurais do Nordeste, e que contam como se usava uma forquilha de galho de goiabeira para localizar nascentes. Menciona pedreiros que não leem com fluência, mas calculam material de obra com precisão, e pessoas que levam para a aula o repertório da cozinha, com receitas, medidas e modos de preparo.

“Eles trazem muito conhecimento que não está nos livros, e isso vira tema de texto, de conversa, de conta”, diz a professora. A experiência com plantas vira assunto em Ciências; a memória da busca por água permite conversar sobre clima, região, modos de vida; as contas do pedreiro ajudam a construir problemas de Matemática próximos à realidade da turma.

Em meio a tudo isso, continuam ecoando marcas de escolarizações anteriores, em que pouco se olhava para o ritmo de cada pessoa. Tânia comenta sobre professores que “só davam o conteúdo”, sem acompanhar a forma como cada um aprendia, e sobre classes em que a diferença de idade era tratada como obstáculo, não como dado a ser considerado no planejamento.

“Eles trazem muito conhecimento que não está nos livros, e isso vira tema de texto, de conversa, de conta.” (Tânia Pereira)

Com o tempo, a mudança de relação com a leitura e a escrita produz efeitos difíceis de medir em avaliações externas, mas presentes no cotidiano. Tânia fala de um estudante que já começava a se alfabetizar e decidiu contar como se sentia antes de voltar à escola. “Ele disse que, naquele período, se via como alguém inútil, que não existia, por não conseguir ler nem escrever. Depois de algum tempo na EJA, passou a enxergar possibilidades que antes nem cogitava, como profissões que, para ele, simbolizavam um lugar mais respeitado na sociedade”, conta.

Sheila acompanha relatos semelhantes no Cieja Perus. Ela se lembra de uma mulher idosa que, durante toda a vida adulta, validava documentos com a digital, inclusive na prova de vida. Quando conseguiu assinar o próprio nome, transformou a ida ao banco em acontecimento: escolheu o esmalte, separou a caneta, voltou para a sala contando, orgulhosa, que a assinatura no formulário era dela, “igual à que tinha treinado na escola”. Para a coordenadora, gestos assim mostram que alfabetizar na velhice desloca lugares de poder: o que antes era carimbo vira nome escrito.

Do ponto de vista da permanência, Sheila insiste que a desistência raramente é sinônimo de desinteresse. Entre os estudantes idosos, muitos cuidam de netos, complementam renda vendendo comida ou costurando, enfrentam filas em postos de saúde e deslocamentos longos. A rotina pesa mais do que a vontade de aprender. Sem óculos garantido, transporte acessível, material básico e apoio articulado com a saúde e a assistência social, a EJA abre a porta, mas não consegue manter ninguém lá dentro por muito tempo.

Do ponto de vista da permanência, Sheila insiste que a desistência raramente é sinônimo de desinteresse.

Para as duas educadoras, alfabetizar adultos na EJA altera o campo de decisões possíveis no dia a dia. Quando alguém volta a estudar e passa a ler por conta própria um boleto, uma mensagem no celular ou as instruções de um medicamento, deixa de depender da boa vontade de terceiros para entender o que lhe diz respeito. Ali, biografias deixadas para depois encontram um tempo próprio e começam, palavra por palavra, a reposicionar quem as escreve. Cada leitura feita sem ajuda é também uma forma de recuperar tempo de vida, e é esse ganho de autonomia que sustenta a decisão de permanecer na EJA, mesmo depois de tantos anos longe da escola.